Während des Zweiten Weltkriegs verfügte Deutschland über die beste Flugabwehrartillerie aller kriegführenden Staaten. Dies gilt insbesondere für die Flugabwehrsysteme der deutschen Flotte. In Bezug auf die Anzahl und Eigenschaften der auf Schiffen aller Klassen verfügbaren Flugabwehranlagen gehörte die deutsche Flotte zu den Spitzenreitern und übertraf die Marine der Roten Armee in dieser Hinsicht deutlich. Trotz akuter Ressourcenknappheit wurde der Verbesserung der Flugabwehrwaffen der Kriegsmarine große Aufmerksamkeit gewidmet. Sie waren für ihren Zweck durchaus geeignet und blieben bis zum Ende der Feindseligkeiten sehr schlagkräftig.

Flugabwehranlagen basierend auf der 20-mm-Flugzeugkanone MG FF

Am häufigsten wurden in den Flugabwehranlagen der Kriegsmarine Sturmgewehre des Kalibers 20 mm verwendet, die auf allen Arten deutscher Kriegsschiffe, von Schlachtschiffen bis hin zu U-Booten und Booten, die Luftverteidigung im Nahbereich gewährleisteten.

Das leichteste war die 20-mm-Flugabwehrkanone, die aus dem Fliegergeschütz MG FF hergestellt wurde und 1936 von der deutschen Firma Ikaria Werke Berlin auf Basis des Schweizer Maschinengewehrs Oerlikon FF entwickelt wurde.

Das Funktionsprinzip der Automatisierung dieser 20-mm-Kanone basierte auf der Rückkehr eines freien Verschlusses und der Vorzündung des Zündhütchens, bis die Patrone vollständig geladen war. Dieses Schema machte die Waffe recht einfach, begrenzte aber die Leistung der Munition

20-mm-MG-FF-Kanone auf einer Flugabwehrmaschine

Für das MG FF wurde eine relativ schwache 20×80-mm-Patrone verwendet. Dadurch konnte die Waffe relativ leicht und kompakt gebaut werden, was für Flugzeugwaffen wichtig war. Das Körpergewicht der MG FF-Kanone betrug 28 kg, was in etwa dem Gewicht von 7,92-mm-Maschinengewehren entsprach, die als Teil einer Zwillings-Flugabwehrkanone verwendet wurden. Zur Stromversorgung der Flugzeugkanone wurden Karbonmagazine für 15 Schuss oder Trommeln für 30, 45 und 100 Schuss verwendet. Ein 117 g schweres Projektil verließ einen 820 mm langen Lauf mit einer Anfangsgeschwindigkeit von 580 m/s. Die Feuerrate überschritt 540 Schuss/min nicht.

Durch die Installation einer 20-mm-MG-FF-Kanone versuchte das Kommando der deutschen Flotte, die Flugabwehrbewaffnung kleiner Schiffe, Torpedoboote und U-Boote mit Maschinengewehrhalterungen im Gewehrkaliber zu verstärken. Dies wurde durch die geringe Masse und Abmessungen des Flugzeuggeschützes sowie durch den geringen Rückstoß beim Schießen erleichtert.

Aufgrund der geringen Mündungsgeschwindigkeit des Projektils hatte das Flugzeuggeschütz jedoch keine sehr gute Genauigkeit und geringe Durchschlagskraft. Die effektive Reichweite war nicht hoch, und in der Rolle eines Flugabwehrgeschütz war das MG FF den spezialisierten 20-mm-Flugabwehrgeschützen, die ursprünglich für viel stärkere Munition entwickelt wurden, weit unterlegen.

Um die geringe Durchschlagskraft eines panzerbrechenden Projektils und die schwache Sprengwirkung eines Splitterprojektils irgendwie auszugleichen, wurde Ende 1940 ein dünnwandiges Sprengprojektil mit hohem Sprengstofffüllgrad entwickelt. Der dünnere Geschosskörper wurde durch Tiefziehen aus speziellem legiertem Stahl hergestellt und durch Härten gehärtet. Im Vergleich zum vorherigen Splitterprojektil, das mit 3 g Pentrit gefüllt war, erhöhte sich der Füllgrad von 4 auf 20 %.

Das neue 20-mm-Projektil mit der Bezeichnung Minengeschoss enthielt RDX-basierten Plastiksprengstoff mit Aluminiumpulverzusatz. Dieser Sprengstoff war etwa doppelt so stark wie TNT und hatte eine erhöhte Spreng- und Brandwirkung. Neue leichte Zünder mit verzögerter Wirkung ermöglichten es, dass das Projektil in der Flugzeugstruktur explodierte und nicht nur die Außenhaut, sondern auch den Triebwerkssatz der Flugzeugzelle schwer beschädigte. Trifft ein neues Sprengprojektil auf die Flügelbasis eines Kampfflugzeugs, wird diese in den meisten Fällen abgerissen.

Da das neue Projektil weniger Metall enthielt, verringerte sich seine Masse von 117 auf 94 g, was wiederum die Rückstoßkraft des freien Verschlusses der Waffe beeinträchtigte. Um die Funktionsfähigkeit der Automatisierung aufrechtzuerhalten, war es notwendig, den Verschluss deutlich leichter zu machen und die Kraft der Rückholfeder zu reduzieren.

Die neue Modifikation der Waffe erhielt den Index MG FF/M. Die Änderungen am Design der Waffe waren minimal, und eine beträchtliche Anzahl der ausgegebenen MG FF-Kanonen wurde in Feldwerkstätten durch Austausch des Verschlusses und der Rückholfeder modernisiert. Obwohl die Einführung eines neuen hochexplosiven Projektils die Effektivität des Feuers auf Luftziele erhöhte, überschritt die Reichweite des gezielten Feuers selbst auf große und schwer manövrierfähige Flugzeuge nicht 500 m.

20 mm Flugabwehrkanone 2,0 cm Flak 28

Strukturell hatte das 20-mm-Flugabwehr-Automatikgeschütz 1S, das 1927 von der Schweizer Firma Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon hergestellt wurde und in Deutschland die Bezeichnung 2,0 cm Flak 28 erhielt, viel mit dem Flugzeug-MG FF gemeinsam.

Im Gegensatz zum MG FF war das 20-mm-Sturmgewehr 1S für eine stärkere 20 x 110-mm-Patrone mit einer Mündungsgeschwindigkeit von 117 g Projektil bei 830 m/s ausgelegt. Die Masse der Waffe ohne Werkzeugmaschine beträgt 68 kg.

Die Feuerrate betrug 450 Schuss/min. Aufgrund der geringen Feuerrate und der Verwendung von Kastenmagazinen für 20 Schuss und Trommelmagazinen für 30 Schuss war die Feuerrate im Kampf relativ gering und überschritt nicht 200 Schuss/min. Insgesamt war es jedoch dank der einfachen und zuverlässigen Konstruktion sowie akzeptabler Gewichts- und Größeneigenschaften eine absolut effektive Waffe mit einer effektiven Schussreichweite auf Luftziele von bis zu 1,5 km.

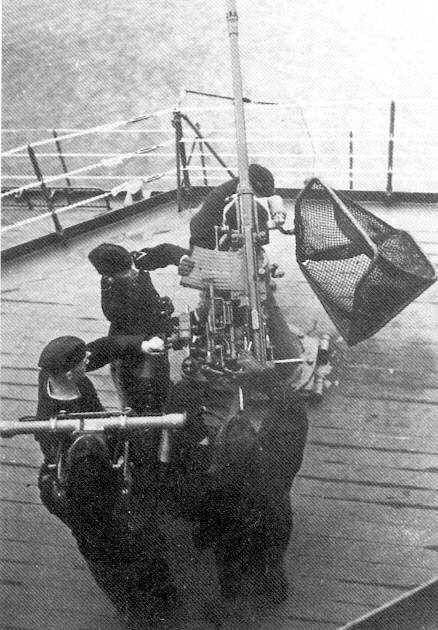

Berechnung der 20-mm-Flugabwehranlage 2,0 cm Flak 28 in Schussposition

Von 1940 bis 1944 belieferte das Unternehmen Oerlikon Deutschland, Italien und Rumänien mit 7 013-mm-Maschinengewehren, 20 Millionen Granaten, 14,76 Ersatzläufen und 12 Patronenschachteln. Mehrere Hundert dieser Flugabwehrgeschütze wurden von deutschen Truppen in Belgien, Holland und Norwegen erbeutet.

20-mm-Flugabwehrkanonen 2 cm FlaK C/30 und 2 cm FlaK C/38

Am weitesten verbreitet in der deutschen Flotte während des Zweiten Weltkriegs waren die 20-mm-Flugabwehrkanonen 2 cm FlaK C/30 (2 cm/65 C/30) und 2 cm FlaK C/38 (2 cm/65 C/38) – Marinemodifikationen der bodengestützten Schnellfeuer-Flugabwehrkanonen 2,0 cm FlaK 30 und 2,0 cm FlaK 38.

Das Funktionsprinzip der Automatisierung der 20-mm-Flugabwehrkanone 2 cm FlaK C/30 basierte auf der Nutzung der Rückstoßkraft bei kurzem Laufhub. Die Anlage verfügte über eine Rückstoßvorrichtung und Munitionsversorgung aus einem Johannisbrotmagazin für 20 Schuss oder einem Trommelmagazin für 30 Schuss. Feuerrate 240 Schuss/min. Gefechtsfeuerrate – bis zu 130 Schuss/min. Das Gewicht des Geschützkörpers betrug 64 kg. Die Masse einer 20-mm-Flugabwehrkanone auf einem Sockel betrug zusammen mit Visier, Bedienelementen und Magazin über 350 kg. Im Gefecht wurde die Anlage von 5 Personen bedient.

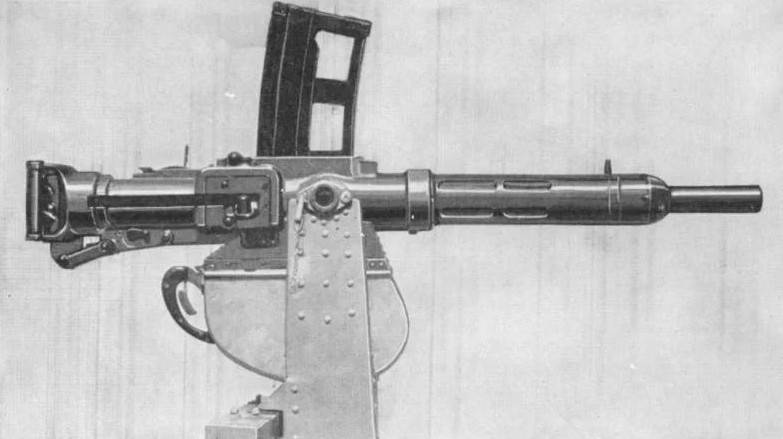

20-mm-Flugabwehrkanone 2 cm FlaK C/30, frühe Produktion

Zum Abfeuern aus der 2,0-cm-FlaK 30 wurde 20 × 138-mm-Munition verwendet, die eine höhere Mündungsenergie als die 20 × 110-mm-Granaten für die Oerlikon 2,0-cm-FlaK 28-Flugabwehrkanone hatte. Die Granaten schossen mit einer Geschwindigkeit von 115 m/s aus dem Lauf. Zur Munition gehörten außerdem panzerbrechende Brand- und Leuchtspurgeschosse. Letztere wogen 900 g und durchschlugen bei einer Anfangsgeschwindigkeit von 140 m/s auf eine Entfernung von 830 m eine 300-mm-Panzerung. Theoretisch konnte eine 20-mm-Flugabwehrkanone Ziele in über 20 m Höhe treffen, die maximale Schussreichweite betrug bis zu 3 m. Die effektive Feuerzone war jedoch etwa halb so groß.

Zur Bestimmung der Entfernung zum Ziel stand dem Besatzungskommandanten ein optischer Stereo-Entfernungsmesser zur Verfügung.

Die ersten 2-cm-FlaK C/30-Lafetten hatten seitliche Steuerknüppel, was angesichts des Gewichts der Waffe nicht sehr praktisch war. Später wurden Schulterstützen verwendet, um das Zielen zu erleichtern. Die Bordsteinlafette L.30 ermöglichte kreisförmiges Feuern, wobei die vertikalen Zielwinkel von -11° bis +85° variieren konnten. Später wurde eine Sockelinstallation mit einem maximalen Elevationswinkel von 90° entwickelt.

Die auf einem Sockel stehende Flugabwehrkanone war für die Bewaffnung von Kriegsschiffen vorgesehen, wurde jedoch häufig in festen, geschützten und technisch gut ausgerüsteten Stellungen eingesetzt.

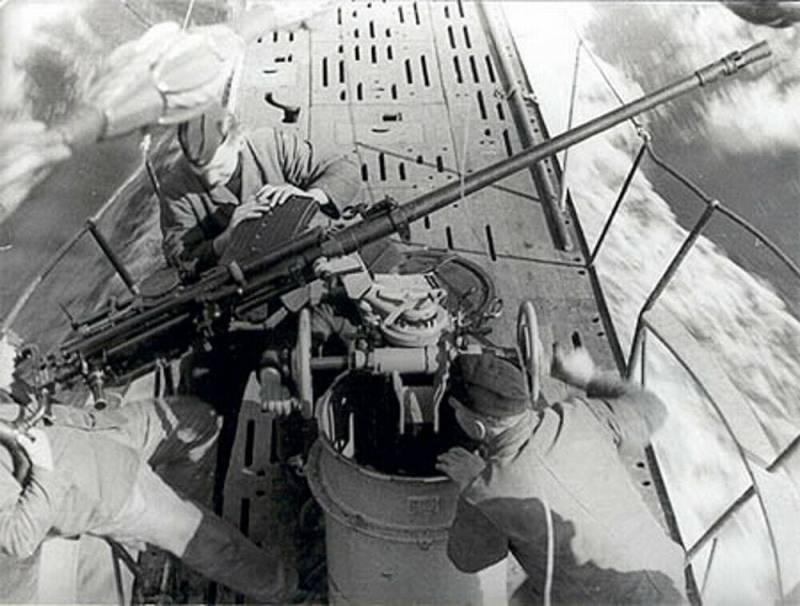

Bei der Anpassung von Waffen für den Einsatz auf U-Booten musste das Problem des Schutzes der Waffen vor Wasser gelöst werden. Das Eindringen von Wasser in die Waffe war höchst unerwünscht. Infolgedessen sind schwerwiegende Folgen möglich, bis hin zum Bruch des Laufs und der Zerstörung von Teilen beim Abfeuern. Um dies zu verhindern, wurden spezielle Stopfen entwickelt, die an der Mündung der Läufe angebracht werden.

Kartuschenstopfen zum Verschließen des Fasses

Von der Verschlussseite her wurde vorgeschlagen, den Lauf mit einer speziellen Korkpatrone zu verschließen. Von seinen Abmessungen her entsprach dieses Teil vollständig dem 20×138-mm-Projektil. Zur Vorbereitung des Schusses musste das Korkprojektil durch Nachladen des Verschlusses aus der Kammer entfernt werden. Vor dem Tauchen wurden die Verschlussstopfen wieder an ihren Platz gebracht.

Die Flugabwehrkanone 2 cm FlaK C/38 war eine verbesserte Version der 2 cm FlaK C/30, verwendete dieselbe Munition und die ballistischen Eigenschaften blieben gleich. Das Funktionsprinzip der Automatisierung der Artillerieeinheit 2 cm FlaK C/38 hat sich im Vergleich zur 2 cm FlaK C/30 nicht geändert. Dank einer Verringerung der Masse der beweglichen Teile und einer Erhöhung ihrer Bewegungsgeschwindigkeit konnte die Feuerrate jedoch fast verdoppelt werden – auf 420–480 Schuss/min.

Die Einführung eines Kopierraumbeschleunigers ermöglichte es, das Auslösen des Verschlusses mit der Übertragung kinetischer Energie auf diesen zu kombinieren. Um die erhöhten Stoßbelastungen auszugleichen, wurden spezielle Stoßdämpferpuffer eingeführt. Gleichzeitig verringerte sich das Gewicht der Artillerieeinheit auf 57,5 kg. Um die praktische Feuerrate zu erhöhen, wurden 40-Schuss-Magazine verwendet.

Die Massenproduktion des verbesserten Modells begann in der ersten Hälfte des Jahres 1941.

Flugabwehranlagen basierend auf der 20-mm-Automatikkanone MG.151/20

Die Artillerieeinheit 2 cm FlaK C/38 näherte sich der Grenze der technischen Feuerrate, und es war unmöglich, die Feuerrate ohne grundlegende Designänderungen der Waffe zu erhöhen. Eine höhere Feuerrate hatte ein 20-mm-Flugzeuggeschütz MG.151/20 (Feuerrate bis zu 750 Schuss pro Minute) mit Gurtzufuhr. Die Masse des Geschützes betrug 42 kg.

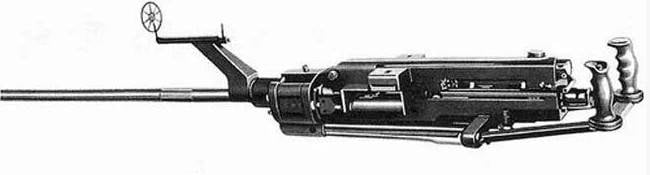

Turmversion des 20-mm-Flugzeuggewehrs MG.151/20

Diese Waffe mit Automatik, die den Rückstoß eines beweglichen Laufs nutzte, in den der Verschluss während des Schusses fest eingriff, wurde von den Konstrukteuren der Mauser Werke auf Basis des 15-mm-Flugzeugmaschinengewehrs MG.151/15 entwickelt. Im Zusammenhang mit der Kalibererhöhung auf 20 mm wurde nicht nur der Lauf, der kürzer wurde, sondern auch die Kammer verändert. Außerdem musste ein stärkerer hinterer Federpuffer, ein neuer Bandempfänger und ein neuer Abzug verwendet werden.

Zum Abfeuern aus MG.151/20 wurde Munition im Kaliber 20 × 82 mm verwendet. Projektilgewicht: 105 bis 115 g. Mündungsgeschwindigkeit: 700–750 m/s. Neben panzerbrechendem Brand, panzerbrechendem Brandspurgeschoss und Splitterbrandspurgeschoss enthielt die Munition auch ein hochexplosives Projektil mit 25 g Sprengstoff auf Hexogenbasis. Ein panzerbrechendes Leuchtspurgeschoss konnte auf eine Reichweite von 300 m bei einem Aufprall in einem Winkel von 60 ° eine 10-mm-Panzerung durchschlagen.

Die Produktion des Flugzeuggeschützes MG.151/20 begann 1940 und dauerte bis Kriegsende. Obwohl die MG 151/20-Geschütze bei der Luftwaffe gefragt waren und von der Wehrmacht am Kriegsende aktiv in gezogenen und selbstfahrenden Flugabwehrgeschützen eingesetzt wurden, wurde eine bestimmte Anzahl von MG 151/20 in die Flotte übernommen.

Das am häufigsten verwendete Flugabwehrgeschütz mit 20-mm-MG.151/20-Geschützen war die horizontal auf einem Sockel montierte Lafette, bekannt als 2,0-cm-Flakdriling MG.151/20 oder Fla.SL.151/3.

Die Massenproduktion dieser Anlage begann im Frühjahr 1944 und hatte strukturell und äußerlich viel mit der ZPU gemeinsam, die 15-mm-MG.151/15-Maschinengewehre verwendete. Fast alle der Kriegsmarine zur Verfügung stehenden 2,0-cm-Flakdrilling-MG.151/20-Anlagen wurden an Land eingesetzt.

Zwillings-Flugabwehrkanone MG.151/20 in der Museumsausstellung

Mitte 1942 wurde beschlossen, die einläufigen 20-mm-2-cm-FlaK C/30-Standlafetten auf U-Booten, Booten und Minensuchbooten durch zwei MG.151/20-Flugzeuggeschütze zu ersetzen.

Boote des Typs VII waren die ersten, die solche 20-mm-Funken erhielten, mehrere Anlagen wurden auf Minensuchbooten und Booten angebracht.

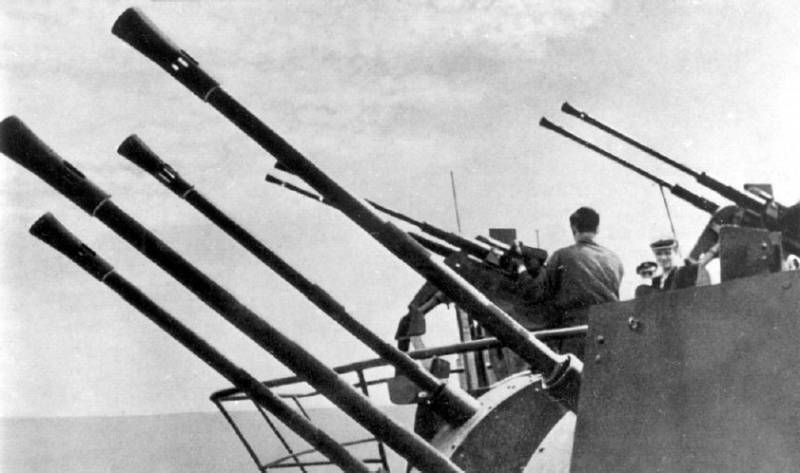

Zwillings- und Vierlings-Flugabwehrkanonen auf Basis der 2 cm FlaK C/30 und 2 cm FlaK C/38

Im Zusammenhang mit den zunehmenden Verlusten von Kriegsschiffen, Transportern und Tankern durch die britische, amerikanische und sowjetische Luftfahrt stellte sich die Frage nach einer Verbesserung der Flugabwehrartillerie. Die weitere Verstärkung der 20-mm-Flugabwehrartillerie der deutschen Flotte war auf eine Erhöhung der Anzahl der Läufe in Decks-Flugabwehranlagen zurückzuführen.

Zwillings-20-mm-Flugabwehrkanone 2 cm Flakzwilling С/38

Das auf der 2-cm-Artillerieeinheit FlaK C/38 basierende Zwillings-20-mm-Flugabwehrgeschütz erhielt die Bezeichnung Flakzwilling 38. Die Feuerkraft verdoppelte sich, doch aufgrund der erhöhten Masse wurde es deutlich schwieriger, zwei Maschinengewehre vertikal und vor allem horizontal zu bewegen, wodurch die Zielgeschwindigkeit sank und das Feuern auf sich schnell bewegende Luftziele erschwert wurde.

Es gab mehrere Optionen für Marine-20-mm-Flugabwehr-Zwillinge. So verwendeten die U-Boote die LM44U-Installation, die 3 kg wog, für Tauchgänge bis zu einer Tiefe von 600 m ausgelegt war und vertikale Zielwinkel von -200 ° bis + 10 ° hatte.

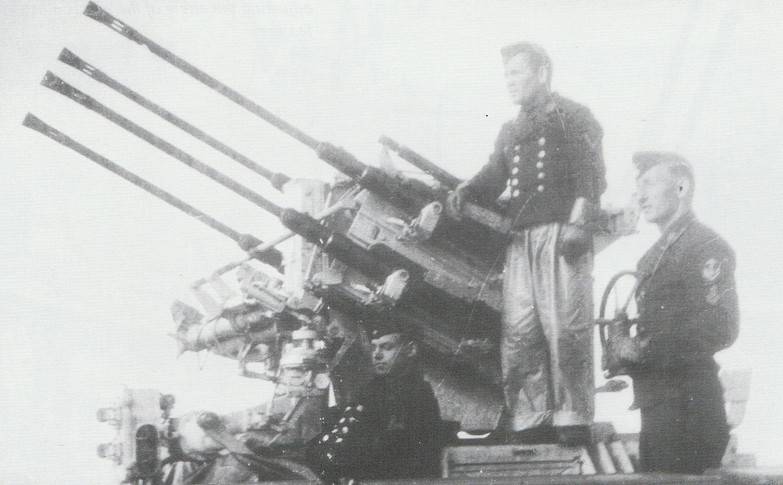

Die vierfache 20-mm-Marine-Flugabwehrkanone ist als 2-cm-Flakvierling C/38 bekannt. Einige Installationen verfügten über einen Schild, der die Berechnung teilweise vor Kugeln und Granatsplittern schützte. Im Gegensatz zu einläufigen und doppelten Flugabwehrkanonen wurden bei Vierlingsgeschützen mechanische Lenkantriebe zum Zielen verwendet.

Vierfache Flugabwehrkanone 2 cm Flakvierling C/38 in der Ausstellung des Marinemuseums in Danzig

Weit verbreitet sind vierfache Flugabwehranlagen vom Typ 2 cm Flakvierling C/38, die auf Kriegsschiffen verschiedener Klassen und auf U-Booten installiert wurden.

Eine verbesserte U-Boot-Version erhielt die Bezeichnung 2 cm Flakvierling C38/43 (M 43U). Die Masse der Unterwasseranlage 2 cm Flakvierling C38/43 betrug 2 kg. Elevationswinkel: –200°…+10°. Die Gesamtfeuerrate von bis zu 90 Schuss/min erhöhte die Trefferwahrscheinlichkeit gegnerischer Flugzeuge deutlich. Die Anlage war mit einer Schildabdeckung ausgestattet. Einer der Hauptunterschiede zur Armeeversion war das Vorhandensein eines Drei-Ebenen-Stabilisierungssystems, das die Schussgenauigkeit beim Rollen verbessern sollte.

In der zweiten Hälfte des Krieges kamen Zwillings-20-mm-Geschütze in Kombination mit Vierlingslafetten zum Einsatz. Durch die Erhöhung der Flugabwehrdichte versuchte die deutsche Marine, die Verluste zu verringern und den Verlust der Lufthoheit zumindest teilweise zu kompensieren.

Die Rolle von 20-mm-Flugabwehrgeschützen in der Luftverteidigung der deutschen Flotte

Wie bereits erwähnt, waren 20-mm-Schnellfeuer-Flugabwehrgeschütze in der Kriegsmarine am weitesten verbreitet und sorgten im Wesentlichen für die Luftverteidigung der meisten deutschen Schiffe im Nahbereich. Es waren einläufige, doppelte und vierfache 20-mm-Anlagen, die bei der Abwehr von Angriffen von Bombern und Torpedobombern die meisten Granaten abfeuerten. Die praktische Bedeutung und Verbreitung verschiedener Typen von 20-mm-Lafetten ist jedoch nicht gleich.

Die schwachen automatischen Geschütze MG FF mit einem Kaliber von 20 × 80 mm wurden von der Kriegsmarine nur in sehr begrenztem Umfang eingesetzt. Zu den Vorteilen des MG FF zählten das relativ geringe Gewicht und der weiche Rückstoß, wodurch die Waffe auf einem einfachen und leichten Drehgelenk montiert werden konnte, das in Marinewerkstätten in Handarbeit hergestellt wurde. Darüber hinaus begann die Luftwaffe nach 1942 mit der Einführung leistungsstärkerer Flugzeuggeschütze, und in den Lagern bildeten sich überschüssige MG FFs. Die geringe Reichweite und die niedrige Feuerrate erlaubten es jedoch nicht, auf Basis dieses Flugzeuggeschützes eine gute Flugabwehrkanone zu bauen.

Infolgedessen waren die 20-mm-MG-FF-Geschütze in der deutschen Flotte nicht weit verbreitet und ersetzten die Zwillingssockel-36-Maschinengewehrhalterungen auf einigen Schnellbooten. Dieses Thema wird nicht behandelt. Geschütze mit 7,92-mm-Sprenggranaten mit erhöhter Sprengkraft (Minengeschoss) waren gut geeignet, um an der Oberfläche befindliche Seeminen zu zerstören, und bis Kriegsende waren sie auf kleinen Minensuchbooten und Patrouillenbooten verfügbar.

Flugabwehranlagen 2,0 cm Flak 28 mit einer Kammer von 20 × 110 mm wurden von der Kriegsmarine viel häufiger eingesetzt als MG FF-Flugzeuggeschütze. Eine Reihe von Sockel-Oerlikons trafen die Decks von Hilfs- und Transportschiffen. Flugabwehrgeschütze mit Stativmaschine und abnehmbaren Rädern waren viel häufiger. Diese Regel wurde jedoch nicht immer befolgt. Fußgängeranlagen wurden häufig an stationären Positionen in befestigten Gebieten montiert, und Flugabwehrgeschütze auf Stativen wurden auf verschiedenen Wasserfahrzeugen platziert oder zur Luftverteidigung von Marinestützpunkten eingesetzt.

Die Erfahrungen mit dem Betrieb von Flugabwehranlagen mit MG.151/20-Flugzeuggeschützen waren nicht sehr erfolgreich. Obwohl das Flugabwehr-Zwillingsgeschütz MG.151/15 mit einem Gesamtvorrat von 500 schussbereiten 20-mm-Patronen deutlich weniger wog als die Sockelanlage und gab bis zu 1 Schuss/min ab und übertraf damit die 500-cm-FlaK C/2 in Bezug auf die Feuerrate um mehr als das 30-fache, gefiel es den U-Bootfahrern nicht. Die Verwendung einer Patrone mit einer Hülsenlänge von 6 mm begrenzte die effektive Reichweite. Darüber hinaus erforderte das nach Luftfahrtstandards konstruierte Geschütz MG.82/151 eine gründlichere und arbeitsintensivere Wartung und war für den Einsatz in Marine-Flugabwehranlagen nicht gut geeignet.

Infolgedessen wurden nach einem kurzen Einsatz auf U-Booten Zwillinge mit Schnellfeuer-20-mm-Flugzeuggeschützen durch 2-cm-Flakvierling-C38/43-Vierfach-Flugabwehrgeschütze ersetzt.

Im Kaliber 20 mm dominierten in der deutschen Marine die Flugabwehrgeschütze 2,0 cm FlaK 30 und 2 cm FlaK C/38, mit denen Schiffe aller Klassen sowie U-Boote und Boote bewaffnet wurden.

Referenzdaten zufolge wurde die Luftverteidigungszone des Schlachtschiffs Tirpitz neben 105-mm-Geschützen, die auf mittlere Distanz auf feindliche Flugzeuge feuerten, und 37-mm-Flugabwehrgeschützen, die eine größere Reichweite, aber eine geringere Feuerrate hatten, zunächst durch zwölf 20-mm-2-cm-FlaK C/30 gewährleistet, die später durch vierfache 2-cm-Flakvierling C38 ergänzt wurden.

Zu Kriegsbeginn verfügte der Schwere Kreuzer Admiral Scheer über zehn einläufige 20-mm-Flugabwehrgeschütze, 1944 wurde die Flugabwehrbewaffnung mit acht Vierfachlafetten verstärkt. Der 1935 in Dienst gestellte Leichte Kreuzer Nürnberg verfügte zunächst über vier 2-cm-FlaK C/30-Sturmgewehre, doch in der zweiten Kriegshälfte erhöhte sich die Zahl der MZA um etwa das Dreifache.

Auch deutsche Zerstörer verfügten über starke Flugabwehrwaffen. So trug der 1941 gebaute Zerstörer Z-29 Typ 1936A zunächst zwei 20-mm-Zwillingskanonen und sieben einläufige Kanonen. 1944 wurde die 150-mm-Kanone Nr. 3 entfernt und durch zusätzliche schnellfeuernde Flugabwehrkanonen ersetzt. Nach der Modernisierung im Rahmen des Barbara-Programms erhielt das Schiff zwei experimentelle 55-mm-Maschinengewehre, neun 37-mm-Kanonen in Einzel- und Zwillingslafette sowie zwanzig 20-mm-Schnellfeuerkanonen in Einzel-, Zwillings- und Vierlingslafette.

Unabhängig davon lohnt es sich, über die Rolle von 20-mm-Maschinengewehren im Flugabwehrwaffensystem deutscher U-Boote zu sprechen.

In der ersten Kriegsperiode waren deutsche U-Boote mit einem Minimum an Flugabwehrgeschützen ausgestattet, da die Bedrohung aus der Luft deutlich unterschätzt wurde. Die Konstrukteure sahen in den Projekten nicht mehr als eine 20-mm-Flugabwehrkanone auf dem Boot vor. Doch allmählich änderte sich die Situation und erreichte den Punkt, dass einige U-Boote buchstäblich mit Flugabwehrgeschützen festsaßen.

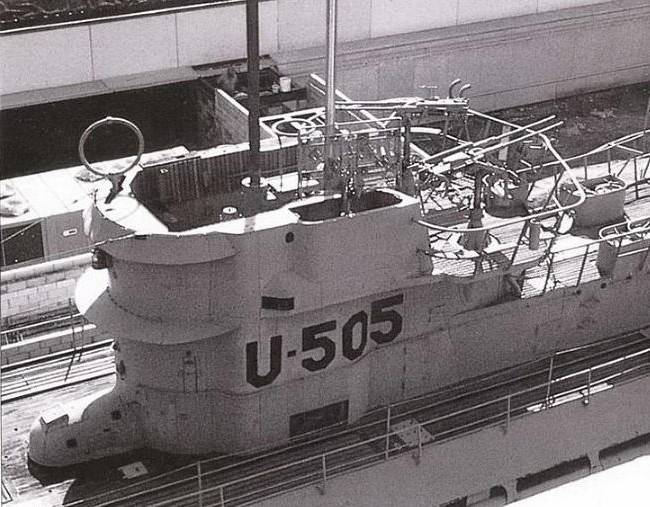

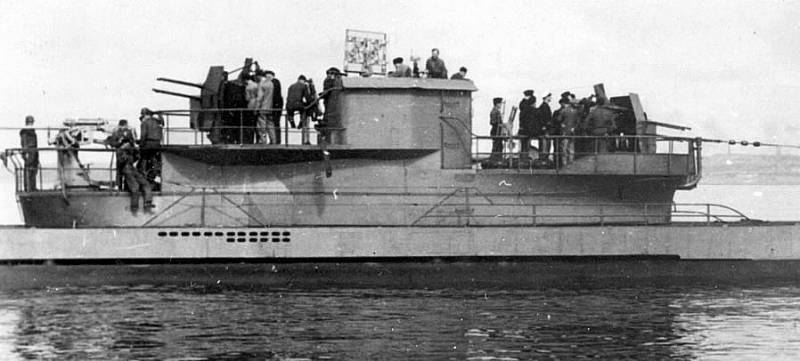

Flugabwehrwaffen des U-Bootes U-955

Bis 1943 kam es zu einer sehr deutlichen quantitativen und qualitativen Stärkung der U-Boot-Abwehr der Alliierten. Britische und amerikanische Luftjäger für deutsche U-Boote begannen, relativ kompakte und leichte Radargeräte auszurüsten, die ein U-Boot in völliger Dunkelheit und Nebel sowie in Periskoptiefe unter einem Schnorchel erkennen konnten. Als Teil der Waffen der U-Boot-Abwehr erschienen verbesserte Wasserbomben und Raketen, die den festen Rumpf eines Bootes durchbrechen und mehrere Meter Wassertiefe durchbrechen konnten.

All dies führte zu einem starken Anstieg der Verluste an U-Booten, die ihren Hauptvorteil – die Geheimhaltung – weitgehend einbüßten. In der zweiten Hälfte des Krieges garantierten Dunkelheit und schlechte Sichtverhältnisse keine Unverwundbarkeit, während sich das Boot an der Oberfläche befand, um Batterien aufzuladen, oder in geringer Tiefe, wo Dieselmotoren durch einen Schnorchel mit Luft versorgt wurden. Jederzeit konnte ein plötzlicher Bomben- oder Raketenangriff eines U-Boot-Abwehrflugzeugs erfolgen.

Westlichen Daten zufolge schossen deutsche U-Boote aller Art während des gesamten Krieges mindestens 125 amerikanische und britische Flugzeuge ab und verloren 247 U-Boote durch die Luftfahrt. Die überwiegende Mehrheit der 247 versenkten Boote wurde überraschend angegriffen, und nur 31 starben beim Versuch, sich an der Oberfläche zu verteidigen.

Unter diesen ungünstigen Bedingungen beschloss das Kommando der Kriegsmarine, auf eine Taktik der „aktiven Verteidigung“ umzusteigen. Dafür wurden U-Boote mit Empfängern ausgestattet, die die Besatzung über die Gefährdung durch Flugradare und leistungsstarke Flugabwehrwaffen informierten. Die Hauptrolle spielten dabei Doppel- und Vierfach-20-mm-Installationen. Das Projekt zur radikalen Stärkung der Luftverteidigung des U-Bootes erhielt den Namen U-Flak.

Für die Umsetzung des U-Flak-Projekts entschied man sich für den Einsatz von Booten des Typs VII-C. Zunächst mussten die Fällung und deren Umzäunung ersetzt werden, was die Ausstattung des U-Bootes mit den erforderlichen Flugabwehrwaffen nicht ermöglichte. In ihrer ursprünglichen Form waren U-Boote dieses Typs mit einer komplex geformten Kabine mit einer Plattform zur Platzierung defensiver Flugabwehrwaffen ausgestattet. Bereits in der Entwurfsphase wurde klar, dass zur weiteren Stärkung der Luftverteidigung eine neue Kabine mit neuen Stellplätzen für die Montage von Hochgeschwindigkeits-Flugabwehrgeschützen erforderlich sein würde.

Die neue Kabine basierte auf der vorherigen. Vor und hinter dem Mittelteil der Kabine befanden sich Plattformen mit seitlich verlängerten Seitenwänden. Auf der Bugplattform befand sich eine vierfache 20-mm-2-cm-Flakvierling-38-Anlage. Eine weitere derartige Flugabwehrkanone war auf der Heckplattform installiert. In der Mitte der Kabine gab es Platz für zwei Zwillingssockelanlagen 2-cm-Flakzwilling 38. Es war auch möglich, 7,92-mm-Flugabwehr-Maschinengewehre einzusetzen.

Verschiedene Veröffentlichungen liefern widersprüchliche Angaben zur Anzahl der im Rahmen des U-Flak-Projekts umgebauten U-Boote. Anscheinend war das erste „Flugabwehr-U-Boot“, das U-Boot-Abwehrflugzeugen eine aktive Abwehr bieten sollte, U-441.

U-Boot U-441

Im Zuge der Modernisierung des U-441-Bootes wurden Änderungen an der Zusammensetzung der Flugabwehrwaffen vorgenommen. Auf der Achterplattform wurde eine 37-mm-Flak M42 installiert (darauf wird im nächsten Teil der Überprüfung eingegangen), während die beiden anderen für die Montage von vierfachen 20-mm-Lafetten vorgesehen waren. Es wurde angenommen, dass der Ausfall von zwei 20-mm-Zwillingen durch die neue 37-mm-Flugabwehrkanone mit größerer effektiver Reichweite vollständig kompensiert würde.

Die meisten Quellen stimmen darin überein, dass drei Boote umgebaut wurden: U-441, U-621 und U-951. Ein weiteres Boot, das nie zu einer „Flugabwehrfalle“ umgebaut wurde, war die U-256. Auf dem Weg zum Heimathafen Lorient wurde das Boot jedoch von alliierten Flugzeugen angegriffen und schwer beschädigt. Im Hafen angekommen, wurde es für eine lange Reparatur aufgestanden und war an der Umgestaltung nicht beteiligt.

Von Mai bis Dezember 1943 fuhren die U-Flak-U-Boote sechsmal in See. Bei Kampfeinsätzen gerieten die „Flugabwehrboote“ mehrmals in Angriff, wobei zwei Flugzeuge abgeschossen wurden. Obwohl kein einziges „Flugabwehrboot“ versenkt wurde, erlitten sie schwere Schäden, und unter den Flugabwehrbesatzungen gab es Tote und Verwundete.

Nach der Analyse der Kampfeinsätze der „Flugabwehrboote“ wurden die Ergebnisse ihrer Aktivitäten als unbefriedigend eingestuft, und infolgedessen wurden alle „Flugabwehrboote“ in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt und wie zuvor verwendet.

Trotz des Heldenmuts der U-Bootfahrer garantiert die Fülle an kleinkalibrigen Geschossen keinen Schutz vor Angriffen großer Wasserflugzeuge oder Langstreckenbomber. Oft reichten ein paar Treffer von 20-mm-Granaten nicht aus, um den unteren Rumpf einer Catalina oder B-24 ernsthaft zu zerstören.

In einer Reihe von Gefechten mit amerikanischen und britischen Flugzeugen stellte sich heraus, dass zahlreiche 20-mm-Flugabwehrgeschütze mit entsprechender Ausdauer und Berechnungstraining in der Lage sind, Flugzeugen tödlichen Schaden zuzufügen, jedoch nicht bevor sie Zeit haben, Bomben abzuwerfen oder Raketen abzufeuern, wodurch das Boot selbst sinkt oder schwer beschädigt wird. Um einen Luftangriff zu verhindern, waren deutlich leistungsstärkere und weitreichendere Geschütze erforderlich, was im Widerspruch zu den Anforderungen an die Feuerrate sowie zu den Beschränkungen hinsichtlich Abmessungen und Tragfähigkeit stand.

Die Alliierten passten sich schnell der Taktik der „aktiven Verteidigung“ der deutschen U-Bootfahrer an. Nachdem die U-Boot-Abwehrflugzeuge das U-Boot an der Wasseroberfläche entdeckt hatten, kreisten sie außerhalb der Reichweite der Flugabwehrkanonen, allerdings in so gefährlicher Nähe, dass der Bootskommandant aus Angst vor einem Bombardement nicht wagte, abzutauchen. Als neue Flugzeuge eintrafen, wurde ein Gruppenangriff aus verschiedenen Richtungen durchgeführt. Zudem begannen die Flugzeuge, mehr Raketen außerhalb der Reichweite der 20-mm-Flugabwehrkanonen abzufeuern.

Ende 1943 wurde klar, dass U-Boot-Besatzungen Flugabwehrwaffen nur in extremen Fällen einsetzen mussten. Bei der Entdeckung durch U-Boot-Abwehrflugzeuge war es am besten, so schnell wie möglich abzutauchen. Flugabwehrwaffen wurden bis Kriegsende auf Booten eingesetzt, hauptsächlich zur Verteidigung beim Ent- und Beladen von Torpedos, Treibstoff und Proviant von U-Booten und Trockenfrachtern.