- Homepage

- Uncategorized

- Der seltsame Fall des Mannes, der ohne 90 % seines Gehirns lebte

Der seltsame Fall des Mannes, der ohne 90 % seines Gehirns lebte

Was wir über unser Gehirn zu wissen glauben, ist nur ein kleiner Einblick in seine wahre Komplexität. Finden Sie nicht auch? Vielleicht interessiert Sie ein Fall, der die Wissenschaft in Atem hält: ein Mann, der ohne 90 % seines Hirngewebes lebte.

Diese Entdeckung stellt viele unserer Erkenntnisse über Neurowissenschaften und Bewusstsein in Frage und wirft Experten zufolge viele Fragen darüber auf, wie sich der menschliche Körper an solche widrigen Situationen anpassen kann.

Das normale Leben eines Mannes ohne 90% seines Gehirns

Der Mann, um den es geht, ein Vater zweier Kinder, führte ein Leben, das viele als normal bezeichnen würden. Er arbeitete als Beamter, hatte eine Familie und war, soweit er wusste, bei guter Gesundheit . Doch alles änderte sich, als er aufgrund von Schmerzen im Bein beschloss, zum Arzt zu gehen. Was als Routinebesuch zur Behandlung eines Krampfes begann, führte zu einer ebenso außergewöhnlichen wie erschreckenden medizinischen Entdeckung: Ein Großteil seines Gehirns fehlte.

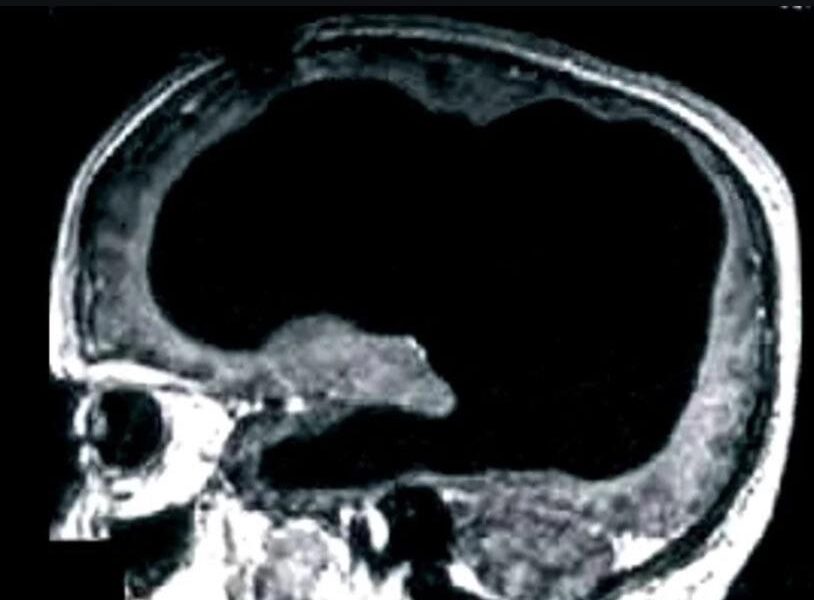

Anstelle von Hirngewebe war sein Schädel fast vollständig mit Flüssigkeit gefüllt , ein Zustand, der als Hydrozephalus oder „Wasserkopf“ bezeichnet wird. Dieser Zustand, der auftritt, wenn sich Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit ansammelt und Druck auf das Gehirn ausübt , ließ den Mann nur einen kleinen Prozentsatz des Hirngewebes zurück, das man bei einem normalen Menschen erwarten würde. Trotzdem ging sein Leben weiter, mit einem IQ von 84, der leicht unter dem Durchschnitt lag, aber nicht niedrig genug, um ihn an der Gesellschaft zu hindern.

Dieser Fall wurde von Axel Cleeremans , einem Kognitionspsychologen an der Freien Universität Brüssel, vorgestellt , der von den Auswirkungen dieser Entdeckung auf unser Verständnis des Gehirns erstaunt war.

„Sie führte ein normales Leben. Sie hatte eine Familie. Sie arbeitete … Sie ist nicht intelligent, aber sie ist vollkommen sozial kompetent.“

Cleeremans erklärte, dass es überraschend sei, dass jemand mit so wenig Hirngewebe ein nahezu normales Leben führen könne.

Plastizität des Gehirns

Einer der bemerkenswertesten Aspekte dieses Falles sind seine Erkenntnisse über die Plastizität des Gehirns . Darunter versteht man die Fähigkeit des Gehirns, sich anzupassen und neu zu organisieren und als Reaktion auf Erfahrungen oder Schäden neue neuronale Verbindungen zu bilden. Im Fall dieses Mannes scheint die Plastizität des Gehirns ein außergewöhnliches Niveau erreicht zu haben , das es ihm ermöglicht, mit einem Gehirn zu funktionieren, das theoretisch nicht in der Lage sein sollte, ein normales Leben zu ermöglichen.

Cleeremans weist darauf hin, dass dieser Fall die Möglichkeit unterstreicht, dass die Plastizität des Gehirns weiter verbreitet ist als bisher angenommen . Die Anpassungsfähigkeit des Gehirns, selbst in Extremsituationen wie einem Hydrozephalus, zeige eine Vielseitigkeit, die den medizinischen Erwartungen widerspreche. In diesem einzigartigen Fall konnte das Gehirn trotz seiner massiven Verkleinerung und Verminderung der neuronalen Masse seine Funktionen so umverteilen, dass der Mann sein Bewusstsein, seine motorischen Fähigkeiten und seine sozialen Kompetenzen bewahren konnte.

Diese Entdeckung stellt nicht nur vorgefasste Meinungen über die für die Funktionsfähigkeit erforderliche Mindestmenge an Hirngewebe in Frage, sondern eröffnet auch neue Forschungsmöglichkeiten darüber, wie sich das Gehirn neu konfigurieren und den Verlust großer Teile seiner physischen Struktur kompensieren kann. Dies wirft interessante Fragen darüber auf, wie das Gehirn seine Funktionen in Situationen erheblichen Hirngewebeverlusts steuert und priorisiert.

Bewusstsein und Anpassungsfähigkeit

Der Fall stellt auch unsere Vorstellungen vom Bewusstsein in Frage. Traditionell ging man davon aus, dass Bewusstsein ein Produkt der Gehirnaktivität in bestimmten Bereichen wie dem Thalamus ist. In diesem Fall gab es jedoch keinen Thalamus; das Gehirn war so stark reduziert, dass wir uns fragen, wie und wo Bewusstsein eigentlich entsteht.

Cleeremans geht davon aus, dass Bewusstsein nicht ausschließlich von einer festen Struktur im Gehirn abhängt, sondern ein dynamischer Prozess ist, den das Gehirn im Laufe der Zeit erlernt und entwickelt. Diese Idee steht im Einklang mit seiner These der radikalen Plastizität , die besagt, dass das Gehirn nicht nur Informationen verarbeitet, sondern auch lernt, „zu wissen, dass es weiß“, und so eine Theorie über sich selbst entwickelt.

Dieser Ansatz legt nahe, dass Bewusstsein eher ein Produkt des kontinuierlichen Lernens und der Anpassung des Gehirns als einer spezifischen Struktur sein könnte. Mit anderen Worten: Das Gehirn entwickelt und verfeinert sein Bewusstsein möglicherweise kontinuierlich, während es lernt und sich an seine Umgebung und etwaige physische Einschränkungen anpasst. Dieser Selbstlernprozess könnte der Schlüssel zum Verständnis sein, wie jemand mit einem Bruchteil der Gehirnkapazität, der normalerweise als notwendig erachtet wird, Bewusstsein und Funktionalität aufrechterhalten kann.

Der Fall dieses Mannes zwingt uns, unser bisheriges Wissen über Gehirn und Bewusstsein zu überdenken. Er stellt nicht nur Annahmen darüber in Frage, wie viel Hirngewebe für ein normales Leben notwendig ist, sondern auch unsere Vorstellungen darüber, wie und wo Bewusstsein entsteht, wie plastisch das Gehirn ist und wie es sich an extreme Umstände anpassen kann.