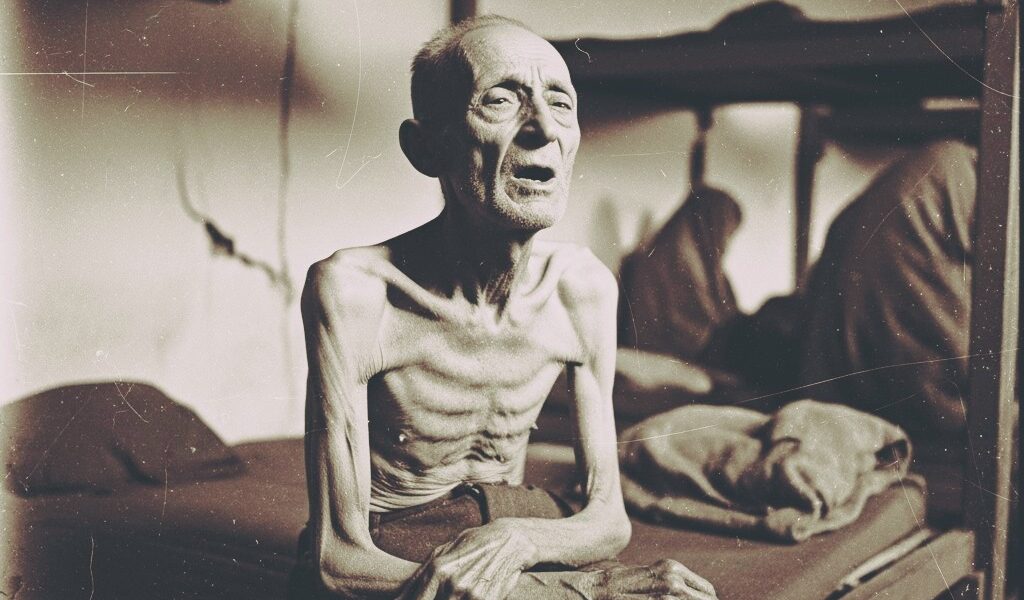

Im Frühling 1945, nur wenige Tage vor der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau durch amerikanische Truppen, lag über dem Lager eine unheimliche Stille. Die Luft war schwer von Angst, Krankheit und Tod. Die Häftlinge, ausgemergelt und erschöpft, bewegten sich kaum noch. Ihre Augen wirkten leer, viele hatten längst die Hoffnung aufgegeben. Aber selbst in diesem Ort der Verzweiflung und des Schreckens gab es ein leises Echo von Menschlichkeit – fast überhörbar, aber für einige von großer Bedeutung.

Es war die Stimme eines alten Mannes. Niemand kannte seinen Namen, niemand wusste genau, aus welchem Land er kam oder wann er ins Lager gebracht worden war. Aber jede Nacht, wenn die Wachen verschwanden und das Lager in Dunkelheit gehüllt war, setzte er sich auf die hölzerne Pritsche und begann leise zu singen. Keine Lieder des Protestes, keine Lieder der Wut. Sondern Lieder der Erinnerung – einfache, alte jiddische Wiegenlieder, wie man sie Kindern zum Einschlafen vorsingt.

Seine Stimme war brüchig, kaum mehr als ein Flüstern. Aber sie trug weit – nicht durch Lautstärke, sondern durch Bedeutung. Die anderen Häftlinge hörten ihm zu. Manche mit geschlossenen Augen, manche mit Tränen in den Augen. Es war, als ob seine Lieder die Mauern des Grauens für einen Moment durchbrechen konnten. Ein Überlebender berichtete später:

„Er sang nicht, weil er glücklich war – er sang, damit die Stille nicht gewinnt.“

Denn die Stille war in Dachau eine ständige Bedrohung. Eine Stille, die nicht nur von Tod und Schmerz sprach, sondern auch von Aufgabe, von innerem Zerbrechen. In dieser Stille ging die Menschlichkeit verloren. Doch der Gesang des alten Mannes war ein Akt des Widerstands – nicht gegen die Nazis direkt, sondern gegen die völlige Entmenschlichung, gegen das Vergessen.

Was den alten Mann antrieb, ist nicht bekannt. Er hatte nichts mehr – keine Familie, keine Gesundheit, keine Zukunft. Und doch hatte er die Kraft zu singen. Vielleicht sang er für seine Kinder, die er verloren hatte. Vielleicht für sich selbst, um seine eigene Würde zu bewahren. Vielleicht auch einfach nur für die anderen, um ihnen eine letzte Erinnerung an das Leben außerhalb des Lagers zu schenken.

Als das Lager am 29. April 1945 von den amerikanischen Streitkräften befreit wurde, war der singende Mann verschwunden. Niemand konnte mit Sicherheit sagen, ob er die letzten Tage überlebt hatte oder ob sein Gesang in der Nacht davor zum letzten Mal erklungen war. Aber seine Melodien blieben. Überlebende erzählten noch Jahrzehnte später, dass sie sich an die Lieder erinnerten. Manche gaben sie an ihre Kinder weiter. Manche summten sie heimlich, wenn die Welt um sie wieder dunkel wurde.

Der singende Mann von Dachau wurde nie identifiziert. Es gibt kein Grab, keine Gedenktafel, kein Foto. Aber in den Erinnerungen jener, die überlebt haben, lebt er weiter – als Symbol der Hoffnung, der Menschlichkeit und der Kraft eines einzigen Liedes im Angesicht der Unmenschlichkeit.

Denn manchmal, in den dunkelsten Stunden der Geschichte, reicht es, zu singen – um zu zeigen, dass man noch lebt. Und dass man sich weigert, den letzten Teil seiner Seele aufzugeben.