In der Geschichte des Zweiten Weltkriegs gibt es kaum eine ikonischere Waffe als die deutsche Stielhandgranate Modell 24. Mit ihrem langen Holzgriff und dem zylindrischen Sprengkopf unterschied sie sich deutlich von den rundlichen Handgranaten anderer Nationen – und wurde dadurch nicht nur zum Symbol der deutschen Infanterie, sondern auch zu einem Gegenstand, der Angst, Zerstörung und taktische Präzision vereinte. Doch hinter ihrer einfachen äußeren Form verbarg sich ein ausgeklügelter Mechanismus, der sie zu einem der effektivsten Nahkampfmittel jener Zeit machte.

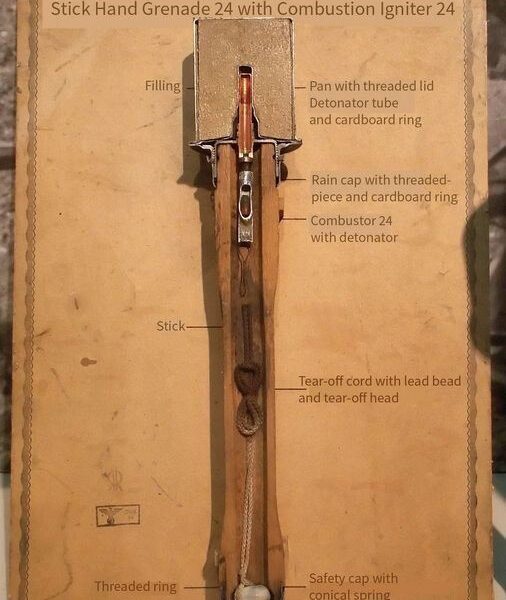

Die Konstruktion dieser Granate folgte einer klaren Logik: Durch den langen Holzstiel konnte sie weiter geworfen werden, was den Soldaten in Gräben und engen Häuserkämpfen einen entscheidenden Vorteil verschaffte. Sie war leicht zu handhaben, gut zu transportieren und verhältnismäßig sicher im Gebrauch – zumindest für denjenigen, der sie warf. Im Inneren verbarg sich ein Brennzündsatz, der durch eine Reißschnur am unteren Ende aktiviert wurde. Sobald der Zünder gezogen war, begann ein kurzer Countdown – vier bis fünf Sekunden bis zur Explosion. Diese wenigen Sekunden waren kostbar – sie konnten über Leben oder Tod entscheiden.

Doch die Stielhandgranate war nicht nur ein Instrument der Zerstörung. Sie war auch ein Produkt einer Zeit, in der Technologie zunehmend dem Krieg diente. Ihre Effizienz war das Ergebnis deutscher Ingenieurskunst, aber auch ein Spiegelbild einer Gesellschaft, die ihr technisches Können in den Dienst eines verheerenden Konflikts stellte. In den Händen junger Rekruten oder erfahrener Frontsoldaten wurde die Granate zum ständigen Begleiter – in Ruinen, in Wäldern, in kalten Schützengräben. Oft sah man ganze Pakete solcher Granaten aneinandergebunden, um improvisierte Panzerabwehrwaffen zu schaffen – eine Methode, die sowohl die Einfallsreichkeit als auch die Verzweiflung der Soldaten zeigte.

Heute steht die Stielhandgranate Modell 24 in Museen, sorgfältig konserviert und analysiert. Doch sie bleibt mehr als nur ein Ausstellungsstück. Sie erzählt von einer Zeit, in der Technik und Krieg untrennbar miteinander verbunden waren. Sie erzählt von jungen Männern, die sie in zitternden Händen hielten – in Hoffnung, in Angst, in Pflicht. Sie erzählt auch von einem Land, das sich in einen Krieg stürzte, dessen Schatten noch immer auf Europa liegt.

So bleibt die Stielhandgranate nicht nur ein Objekt der Technikgeschichte, sondern auch ein Symbol – für die Ambivalenz des Fortschritts, für den menschlichen Erfindungsgeist und seine dunkle Seite, und für die unzähligen Geschichten von Mut, Leid und Verlust, die sich hinter jedem Stück Metall und Holz verbergen.