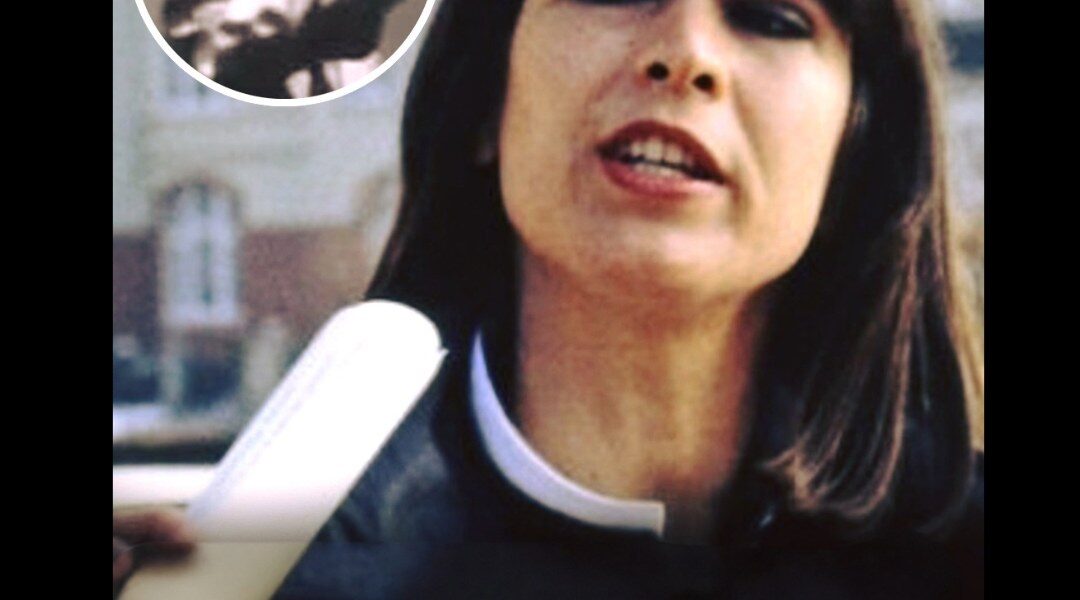

Marianne Bachmeier: Der tragische Fall einer Mutter, die im Gerichtssaal zur Täterin wurde

Patrick PIEL/Gamma-Rapho via Getty Images

Patrick PIEL/Gamma-Rapho via Getty Images

Marianne Bachmeier wurde am 3. Juni 1950 in Sarstedt geboren. Ihr Leben verlief zunächst in ruhigen Bahnen, bis ein unvorstellbares Ereignis alles veränderte. Ihre siebenjährige Tochter Anna wurde 1980 Opfer eines schweren Verbrechens. Der Täter, ein mehrfach vorbestrafter Mann, entführte und tötete das Mädchen. Für Marianne Bachmeier brach in diesem Moment die Welt zusammen. Die folgenden Monate waren geprägt von Schmerz, Trauer und der Konfrontation mit einem langwierigen juristischen Prozess, in dem der Angeklagte für seine Taten zur Verantwortung gezogen werden sollte.

Am 6. März 1981 kam es während dieses Prozesses im Landgericht Lübeck zu einem Ereignis, das die Bundesrepublik Deutschland tief erschütterte. An diesem Tag schmuggelte Marianne Bachmeier eine Pistole in den Gerichtssaal. Während der dritten Verhandlungssitzung zog sie plötzlich die Waffe und feuerte mehrere Schüsse auf den Angeklagten ab. Er starb noch im Gerichtssaal. Anschließend ließ sie sich ohne Widerstand festnehmen. Der Prozess, der eigentlich über das Schicksal des Mörders ihrer Tochter entscheiden sollte, endete damit abrupt durch ihre eigene Tat.

Die Nachricht verbreitete sich innerhalb weniger Stunden in ganz Deutschland und kurz darauf auch international. Zeitungen, Radio- und Fernsehsender berichteten ausführlich. Die Reaktionen waren gespalten. Viele Menschen empfanden Mitgefühl und äußerten Verständnis für eine Mutter, die durch unfassbares Leid an ihre seelischen Grenzen gestoßen war. Andere hingegen sahen in ihrer Handlung ein gefährliches Signal, da Selbstjustiz die Grundprinzipien des Rechtsstaats in Frage stellte. Die Gesellschaft diskutierte leidenschaftlich über Schuld, Gerechtigkeit, Moral und die Frage, wie weit ein Mensch in Extremsituationen gehen darf.

Im anschließenden Prozess gegen Marianne Bachmeier stand die zentrale Frage im Raum, ob ihre Tat als Mord oder als eine Handlung im Affekt zu bewerten sei. Das Gericht entschied sich schließlich für die Einordnung als Totschlag im Affekt und unerlaubten Waffenbesitz. 1983 wurde sie zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt, von denen sie nur einen Teil verbüßte. 1985 kam sie vorzeitig auf Bewährung frei. Für viele Beobachter war dieses Urteil ein Versuch, zwischen der juristischen Notwendigkeit und dem menschlichen Verständnis für ihre Situation zu vermitteln.

Nach ihrer Entlassung zog sich Marianne Bachmeier teilweise aus der Öffentlichkeit zurück. Sie lebte einige Jahre im Ausland, unter anderem in Nigeria und Italien. Später kehrte sie nach Deutschland zurück. In den 1990er-Jahren begann sie, ihre Erinnerungen niederzuschreiben und versuchte, ihr Leben neu zu ordnen. Doch die seelischen Wunden, die der Verlust ihrer Tochter und die Ereignisse im Gerichtssaal hinterlassen hatten, blieben. 1996 starb Marianne Bachmeier im Alter von nur 46 Jahren an einer schweren Krankheit. Ihre letzte Ruhe fand sie in Lübeck, wo sie neben ihrer Tochter Anna beigesetzt wurde.

Der Fall Bachmeier wurde in Filmen, Dokumentationen und zahlreichen Artikeln verarbeitet. Spielfilme wie „Annas Mutter“ oder „Der Fall Bachmeier – Keine Zeit für Tränen“ versuchten, die Ereignisse aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten. Dokumentationen im Fernsehen und später auch auf digitalen Plattformen griffen das Thema wiederholt auf und stellten die Frage, ob ihre Tat als Rache, Verzweiflung oder symbolischer Akt zu verstehen sei. Dabei ging es nie nur um die Person Marianne Bachmeier, sondern auch um die gesellschaftliche Dimension: Welche Rolle spielt das Vertrauen in die Justiz? Wie können Opfer und Hinterbliebene mit unermesslichem Leid umgehen? Und welche Verantwortung trägt eine Gemeinschaft, um solche Tragödien zu verhindern?

Bis heute wird der Fall kontrovers diskutiert. In sozialen Netzwerken findet man Beiträge, die sie als tragische Heldin sehen, während andere klar betonen, dass Gewalt niemals eine Lösung sein darf. Diese Ambivalenz zeigt, dass die Tat weit mehr war als ein einzelnes Verbrechen. Sie wurde zum Symbol für den Konflikt zwischen menschlicher Emotion und rechtlicher Ordnung. Marianne Bachmeier bleibt damit eine Figur, die tief bewegt, provoziert und zu Reflexion anregt.

Ihr Schicksal wirft noch immer Fragen auf, die weit über den konkreten Einzelfall hinausgehen. Es geht um die Grenzen von Trauer und Rache, um das Verhältnis zwischen individueller Gerechtigkeit und gesellschaftlichem Rechtssystem, und um die Zerbrechlichkeit des Vertrauens in Institutionen. Gerade deshalb bleibt die Geschichte von Marianne Bachmeier auch Jahrzehnte später ein Thema, das Menschen berührt und zum Nachdenken bringt – über den Wert des Lebens, die Bedeutung von Recht und die Kraft, mit Verlust umzugehen.