Schock in Brüssel! Die EU-Kommission wurde von einer Gruppe selbsternannter Patrioten gestürzt – Chaos und Panik breiten sich aus. Sicherheitskräfte sind im Dauereinsatz, während die Bevölkerung fassungslos reagiert. Was steckt wirklich hinter dem plötzlichen Machtsturz? Ein politisches Beben erschüttert ganz Europa!

Schock in Brüssel! Die EU-Kommission wurde von einer Gruppe selbsternannter Patrioten gestürzt – Chaos und Panik breiten sich aus. Sicherheitskräfte sind im Dauereinsatz, während die Bevölkerung fassungslos reagiert. Was steckt wirklich hinter dem plötzlichen Machtsturz? Ein politisches Beben erschüttert ganz Europa!

Brüssel im Ausnahmezustand: Ein Europa am Scheideweg

Brüssel brennt – nicht im wörtlichen, aber im politischen Sinne. Was sich in den Straßen der belgischen Hauptstadt abspielt, ist mehr als ein gewöhnlicher Protest. Es ist ein Fanal, ein Warnsignal, das weit über die Landesgrenzen hinausreicht. Tausende Menschen demonstrieren gegen steigende Lebenshaltungskosten, gegen Bürokratie, gegen eine Politik, die sie als abgehoben und wirklichkeitsfern empfinden. Arbeiter, Landwirte, Studenten und Familien stehen Seite an Seite – vereint durch Unzufriedenheit mit einem Europa, das sich, so viele glauben, immer weiter von seinen Bürgern entfernt.

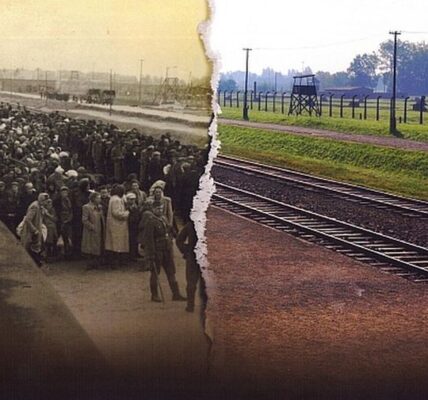

Die Bilder aus Brüssel sind eindrücklich: Rauchschwaden, Polizeiketten, wütende Rufe. Auf den Stufen des Europäischen Parlaments werden Transparente entrollt – „Stoppt Brüssels Diktat“, „Freiheit für die Nationen Europas“. Besonders symbolträchtig: Demonstranten zerreißen EU-Flaggen, trampeln auf ihnen herum. Diese Szenen stehen für einen tiefen Vertrauensbruch zwischen Regierenden und Regierten. Aus einer Kundgebung gegen Preise ist ein Aufstand gegen das politische Establishment geworden.

Die Proteste sind spontan, sie kommen nicht von Parteien oder Organisationen, sondern von unten – aus der Mitte der Gesellschaft. Viele klagen über die Diskrepanz zwischen Brüsseler Beschlüssen und dem Alltag der Menschen. Vorschriften und Klimaziele erscheinen ihnen fern jeder Realität, während Familien mit explodierenden Heizkosten kämpfen. „Die EU spricht von Solidarität, aber sie meint Kontrolle“, ruft ein Demonstrant ins Megafon – und erntet Zustimmung.

Diese Wut hat Ursachen. Seit Jahren wächst die Kluft zwischen europäischen Institutionen und Bürgern. Während Brüssel über neue Richtlinien, Klimasteuern und Sozialfonds debattiert, fühlen sich viele Europäer ohnmächtig. Nationale Regierungen – besonders in Ungarn, Polen und Italien – fordern zunehmend Eigenständigkeit. Viktor Orbán spricht offen von einem Europa im Zerfall, von der Notwendigkeit, nationale Interessen wieder in den Vordergrund zu stellen. Er betont Themen wie Familie, Rente, Industrie – Bereiche, die das tägliche Leben der Menschen direkt betreffen. Seine Worte finden Gehör, nicht nur in Ungarn.

Gleichzeitig verliert die EU an Strahlkraft. Steigende Energiepreise, sinkende Wettbewerbsfähigkeit, überbordende Bürokratie – all das nährt Zweifel am europäischen Projekt. Das Vertrauen in die EU-Kommission ist laut Umfragen auf einem historischen Tiefstand. Besonders der Digital Services Act, der offiziell Desinformation bekämpfen soll, wird von Kritikern als Instrument der Meinungslenkung gesehen. „Zensur ist keine Demokratie“, steht auf Plakaten der Demonstranten. Für viele ist dies ein Zeichen, dass Freiheit in Europa nicht mehr selbstverständlich ist.

Auch wirtschaftlich brodelt es. Mittelständische Unternehmen in Deutschland und Frankreich klagen über die wachsende Regulierungsflut. Der jüngste Handelsdeal mit den USA sorgt für Empörung, da er europäischen Exporteuren neue Zölle auferlegt, während amerikanische Produkte nahezu zollfrei importiert werden. Die EU-Kommission steht in der Kritik, schlecht verhandelt und die europäischen Interessen verraten zu haben.

Diese Entwicklungen führen zu einer politischen Verschiebung, die besonders in Deutschland deutlich wird. Unter Bundeskanzler Friedrich Merz schwindet das Vertrauen in die Regierung rapide. Laut aktuellen Umfragen glauben zwei Drittel der Deutschen, dass die AfD in absehbarer Zeit mindestens ein Bundesland regieren wird. Fast die Hälfte erwartet sogar, dass sie den Ministerpräsidenten stellen könnte. Es ist ein klares Signal der Unzufriedenheit. Viele Menschen fühlen sich von den etablierten Parteien nicht mehr vertreten.

Die sogenannte Brandmauer der CDU gegenüber der AfD wird zunehmend infrage gestellt. Innerhalb der Union fordern mehrere Stimmen, die ideologische Abgrenzung zu überdenken und wieder sachpolitisch zu argumentieren. Für manche ist das ein Tabubruch, für andere eine notwendige Rückkehr zu demokratischer Offenheit. Währenddessen versucht die Bundesregierung, mit Sozialreformen Vertrauen zurückzugewinnen. Doch die Bilanz ist ernüchternd. Das neu benannte „Grundsicherungsgesetz“, ehemals Bürgergeld, verursacht trotz angekündigter Einsparungen höhere Kosten. Ähnlich verhält es sich mit dem geplanten Rentenpaket, das langfristig über 100 Milliarden Euro kosten dürfte.

Die Kritik aus der Bevölkerung wächst. Viele sehen eine Politik der Symbolik statt der Substanz. Es wird umbenannt, angekündigt und versprochen – aber wenig umgesetzt. Währenddessen steigen die Belastungen für Steuerzahler und Unternehmen weiter. Die Regierung spricht vom „Herbst der Reformen“, doch der Eindruck bleibt, dass sie mehr verwaltet als gestaltet.

Europa steht an einem Wendepunkt. Der Protest in Brüssel ist ein Symptom für eine tiefere Krise – eine Vertrauenskrise zwischen Bürgern und Institutionen, zwischen Ideal und Realität. Die EU wollte Frieden, Wohlstand und Zusammenhalt schaffen. Doch immer mehr Menschen fragen sich, ob sie stattdessen Bürokratie, Kontrolle und Abhängigkeit gebracht hat.

„Sie reden, wir zahlen“, ruft ein Demonstrant in die Kamera. Diese Worte bringen die Stimmung vieler Europäer auf den Punkt. Wenn Brüssel die Warnung nicht versteht, könnte der Ruf nach Reformen bald zum Ruf nach Umbruch werden. Denn ein Europa, das seine Bürger verliert, verliert am Ende sich selbst.